Tag: Jurljin

Sie versuchte, die Teile, aus denen sie zu bestehen glaubte, zu einem Ganzen zusammenzusetzen… und scheiterte. Sie versuchte, die Teile, aus denen sie zu bestehen glaubte, in klar geordnete Schubläden zu sortieren… und verlor sich in Chaos. Verlor sich in Chaos und bemerkte, dass jenes Chaos wohl ein Teil von ihr war. Ein weiterer Teil. Ein zentraler Teil. Oder ihr ganzes Ich. Es gab keine Ordnung, es gab kein Ganzes…

Sie war zum Teich gegangen, wo die Schwäne wohnten, betrat zögernd das Eis… schaute sich um… und sie fror. Doch ihr Mantel war schwer und sie warf ihn beiseite. Spürte das Beißen der Kälte, und ebenso Freiheit… und zwischen all den Tränen in ihrem Gesicht begann sich ein Lächeln zu formen.

Und so stand sie für Stunden, vielleicht gar für Tage zwischen Eis und Schnee, so leicht und so froh. Doch einsam – und sie wünschte sich etwas Gesellschaft… schickte die Schwäne fort, ihren Liebsten zu holen. Der eilte zu ihr, reichte ihr einen Mantel… und ein Teil von ihr sehnte die Wärme herbei… der andere Teil wollte in der Kälte verweilen, ließ den Mantel als Gefängnis erscheinen… und sie schließlich verzweifeln an ihrem Wollen.

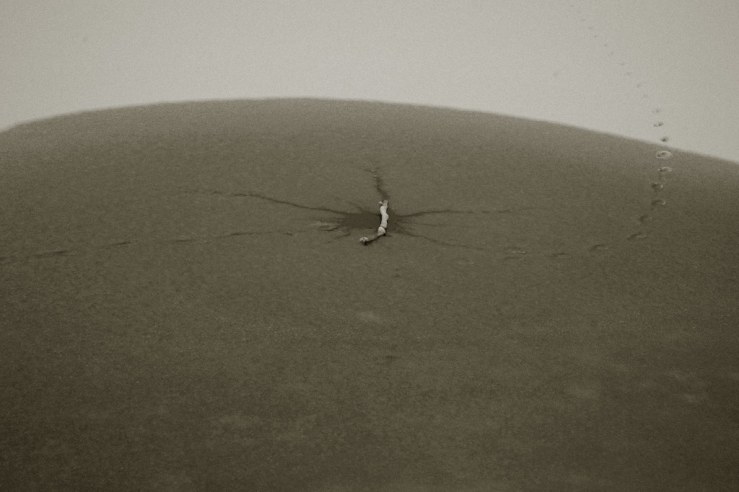

Sie suchte dieses Gefühl, barfuß durch den Schnee zu laufen. Weit und weiß. Und still. Durch den Schnee zu laufen. Schnee zu sein. Vom Wind immer weiter und weiter getrieben. Weit und still… und frei. Und die Schwäne auf dem gefrorenen Teich waren so weiß wie ihr Kleid. Und weiter, weiter… lief sie… weiter… bis zum Wald. Traf den Hirsch und stach ihn nieder. Und legte sich zu ihm, so weit… und so weiß… und so rot… und so schön… und so still… und so frei…